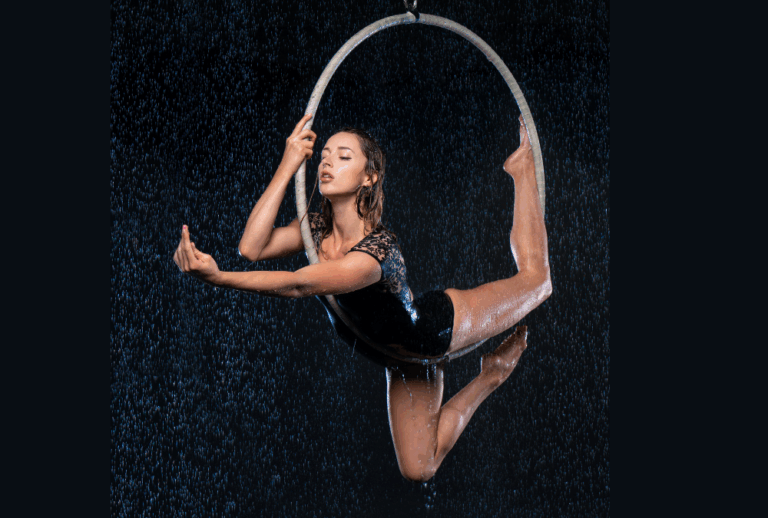

Danse avec le cerceau : entre force, grâce et suspension

Introduction — Danser dans l’air

La danse avec le cerceau aérien naît de la rencontre entre le corps et l’air.

Suspendu dans l’espace, le cerceau devient plus qu’un agrès : il devient un partenaire.

Un cercle qui répond, résiste, accompagne — un complice de mouvement.

Ici, il ne s’agit pas d’exécuter des figures, mais de dialoguer avec la gravité.

Chaque suspension, chaque balancement, chaque rotation devient une phrase dansée.

Le corps ne cherche pas à dominer le cerceau, mais à s’y fondre, à respirer avec lui, à écouter son rythme.

Danser avec le cerceau, c’est apprendre à flotter entre contrôle et lâcher-prise.

C’est accepter le silence du vide, le poids du corps, la lenteur du vol.

C’est une danse suspendue, intime, où la technique s’efface pour laisser place à la sensation.

Le cerceau aérien devient alors un espace d’expression libre —

un lieu où l’on s’élève, non pas pour fuir la terre, mais pour mieux habiter le mouvement.

2. Danse et cerceau aérien : pourquoi c’est de la danse

Danser avec le cerceau, c’est bien plus que se suspendre ou tourner dans l’air.

C’est une conversation entre deux forces : celle du corps et celle de la gravité.

Le cerceau n’est pas un simple support ; il devient un partenaire de mouvement, une extension du danseur.

Il impose un rythme, une trajectoire, une écoute. On ne le contrôle pas, on compose avec lui.

Dans la danse aérienne, les fondations restent les mêmes que sur le sol : musicalité, intention, respiration, continuité.

Le souffle guide le geste, la musique sculpte la durée, et la fluidité relie chaque passage.

Même suspendu, le corps danse : il sent, il réagit, il raconte.

La technique sert seulement à ouvrir l’espace de l’expression.

Car danser avec le cerceau, c’est raconter quelque chose — une émotion, une tension, une idée.

Une danse peut naître d’un simple balancement, d’une lente montée, d’une pause suspendue.

Ce n’est pas la difficulté des figures qui crée la beauté, mais la manière de les habiter.

Chaque mouvement devient une phrase, chaque suspension un souffle, chaque rotation une intention.

Ainsi, le cerceau aérien devient une scène flottante, un lieu où le corps écrit sa propre grammaire du mouvement.

Et dans cette écriture suspendue, la danse trouve une nouvelle forme : libre, intime et infiniment vivante.

3. Le vol et la suspension comme langage chorégraphique

Danser avec le cerceau, c’est découvrir une nouvelle façon de se mouvoir : flotter, pivoter, se suspendre. Ce n’est plus une danse ancrée dans le sol, mais une danse en dialogue avec l’air. Le corps ne cherche plus la stabilité, il cherche l’équilibre mouvant. Chaque geste devient une négociation entre la force et la légèreté, entre ce que l’on retient et ce que l’on laisse partir. Dans le cerceau, le mouvement ne s’impose pas, il s’écoute.

Les moments de suspension sont au cœur de cette écriture aérienne. Lorsqu’on s’immobilise dans l’air, tout se concentre : le souffle, la tension, le regard. Le spectateur retient sa respiration, comme s’il partageait cet instant fragile où le temps semble s’arrêter. Cette immobilité n’est jamais vide ; elle est pleine d’intention. Elle crée une tension dramatique, une émotion subtile, presque imperceptible, mais profondément vivante. C’est là que la beauté de la danse aérienne prend forme : dans ce fil tendu entre la maîtrise et le lâcher-prise.

La suspension, c’est aussi une manière de jouer avec le rythme. En aérien, le tempo ne vient pas seulement de la musique, il vient du corps lui-même. Chaque montée, chaque descente, chaque rotation devient une mesure. Le danseur apprend à écouter la gravité comme on écoute un partenaire. Il comprend que le temps peut se dilater, que le silence peut devenir mouvement. Dans ces échanges entre vitesse et lenteur, entre élan et arrêt, le corps devient un véritable instrument du temps — un métronome vivant suspendu dans l’air.

4. Créer sa propre chorégraphie aérienne

Créer une chorégraphie avec le cerceau, c’est avant tout une question de construction.

Avant de penser à la mise en scène ou à la musique, il faut connaître ton vocabulaire : les figures que tu maîtrises, celles que tu veux approfondir, les transitions que tu veux fluidifier. Une chorégraphie se construit à partir de ces éléments concrets. Ce sont eux qui vont te permettre d’écrire un enchaînement cohérent, avec un début, un développement et une fin.

Le plus important, c’est la continuité. En aérien, une figure isolée n’a pas beaucoup de sens si elle ne s’inscrit pas dans un mouvement global. Cherche la façon la plus fluide de passer de l’une à l’autre : comment tu entres, comment tu sors, comment tu lies ces moments entre eux. C’est cette recherche de liaison qui donne de la musicalité au corps, même sans musique. Les transitions deviennent ton véritable terrain de création.

Le lien entre le sol et le cerceau joue aussi un rôle essentiel. Ta danse ne commence pas forcément en l’air : elle peut naître du contact avec le sol, d’une montée progressive, ou d’un passage inversé. Le retour au sol, lui, n’est pas une chute mais une conclusion. Ces moments d’entrée et de sortie structurent ta chorégraphie et donnent du relief à ton écriture.

Une fois la structure en place, la musique vient comme un support, pas comme un cadre rigide. Elle peut t’aider à ajuster le tempo, à placer des respirations ou à marquer certaines dynamiques, mais le mouvement reste premier. La chorégraphie doit pouvoir exister sans musique : c’est le signe que ton corps a trouvé sa propre logique, son propre rythme.

Créer ta première chorégraphie aérienne, c’est donc avant tout une exploration technique et physique : comprendre comment ton corps se déplace dans l’espace, comment il gère le poids, le temps et la gravité. Pour aller plus loin, tu peux consulter cet article sur ta première chorégraphie aérienne

5. L’expression, la présence et la connexion

Une chorégraphie aérienne ne se résume pas à une suite de mouvements bien exécutés. Ce qui capte l’attention, c’est la manière dont tu habites ce que tu fais. La présence scénique, ce n’est pas “jouer un rôle” ou “interpréter une émotion” : c’est être vraiment là, dans ton mouvement, avec ton souffle et ton regard. Chaque détail compte — la façon dont tu engages tes bras, la tension dans tes doigts, la direction du regard pendant une rotation. C’est cette précision qui donne vie à la danse.

Le souffle est ton premier outil d’expression. Il soutient ton effort, mais il rythme aussi ton mouvement. Respirer consciemment permet de garder la fluidité, d’éviter les gestes brusques, et de créer une continuité entre les phases de tension et de relâchement. Quand tu respires avec ton mouvement, le spectateur le ressent, même sans s’en rendre compte. Le souffle relie l’intérieur et l’extérieur du corps — il rend ton mouvement lisible.

Le regard, lui, construit la connexion. Il guide l’énergie, relie les différentes directions de ton corps et crée une relation avec l’espace, le cerceau, ou le public. Un simple changement d’orientation du regard peut transformer complètement une posture. Tu n’as pas besoin d’en faire trop : il suffit d’être attentif à ce que tu regardes, à ce que tu montres.

Le cerceau devient alors un prolongement de toi. Il amplifie ton geste, élargit ton espace d’expression. Chaque contact avec lui peut être une impulsion, un appui, une caresse, une résistance. Ce dialogue rend la danse aérienne unique : c’est un corps en relation avec un objet, un mouvement partagé. Ce n’est pas “toi dans le cerceau”, c’est “toi avec le cerceau”.

C’est cette connexion — entre ton corps, ton souffle et ton agrès — qui transforme une séquence technique en un moment de présence. Le public n’a pas besoin de comprendre ce que tu racontes : il doit juste le sentir. Et ça, c’est le signe que ta danse vit, vraiment.

6. Conseils pour développer la dimension dansée

Développer la dimension dansée, c’est apprendre à habiter le mouvement plutôt qu’à le reproduire.

Voici quelques pistes simples pour y parvenir, à ton rythme :

- Répète tes transitions.

Prends le temps de sentir le poids de ton corps, la direction du mouvement, la continuité entre les appuis.

En ralentissant, tu perçois les déséquilibres, les points de tension et les moments où le mouvement peut respirer. - Travaille sans musique… puis avec.

Bouge d’abord dans le silence, pour écouter ton propre rythme.

Ensuite, ajoute une musique et laisse-la influencer ta vitesse, ta respiration, ton intention.

Varie les tempos : un même enchaînement peut raconter autre chose selon la cadence. - Explore l’improvisation.

L’improvisation, ce n’est pas “inventer n’importe quoi”, c’est apprendre à te faire confiance.

Laisse ton corps chercher des passages, des rebonds, des chemins inattendus.

Beaucoup de belles transitions naissent de ce type d’exploration libre. - Accepte l’imperfection.

La danse avec le cerceau n’a pas besoin d’être parfaite pour être belle.

Un geste sincère, même un peu maladroit, est souvent plus captivant qu’un mouvement techniquement irréprochable mais vide.

Cherche la présence, pas la performance.

Ces petits ajustements changent tout : ils transforment une séquence technique en une danse vivante, organique, qui respire.

7. Conclusion — Le vol comme danse intérieure

Danser avec le cerceau, c’est apprendre à unir la force, la grâce et la liberté.

C’est une pratique exigeante mais profondément vivante, où le corps devient le lien entre la terre et l’air.

Chaque geste demande de la maîtrise, mais surtout de l’écoute — celle du poids, du souffle et du mouvement intérieur.

Le vol, dans cette danse, n’est pas une fuite du sol mais une autre manière de l’habiter.

Suspendu entre deux appuis, le corps apprend à dialoguer avec la gravité.

Cette relation subtile entre tension et fluidité, entre contrôle et lâcher-prise, donne naissance à une forme de danse intime, presque méditative.

Habiter l’air devient alors un acte de présence, une façon d’exister pleinement dans le mouvement.

Plutôt que de chercher à reproduire une forme, cherche ta manière de bouger, ton rythme, ton souffle.

Le cerceau ne demande pas la perfection, mais la sincérité.

Et c’est là, dans cette rencontre entre toi et l’air, que la danse trouve tout son sens.